盆骨痛是泛指腰背以下,臀之間尾龍骨位置疼痛,疼痛成因可包括骶髂錯位、筋膜炎症、神經痛,甚或婦科疾患等。

盆骨結構

盆骨是位於腰臀的環形狀骨結構,由左右的髂骨及中間三角狀骶骨組成。盆骨除保護下腰腹重要内臟器官外,亦發揮支撐與運動功能,連接脊骨與下肢,讓肌肉附著以發揮運動功能。盆骨結構穩固,其中包含三個關節:髂骶關節及前方的恥骨聯合。其為可動關節,結構保留了透明軟骨、纖維軟骨及關節囊,容許些微活動幅度。

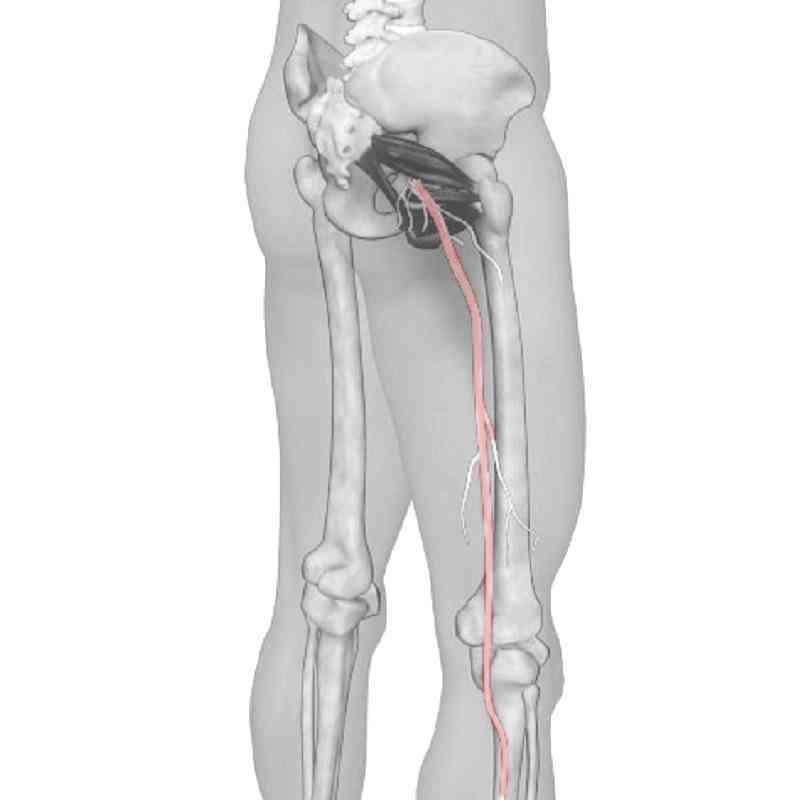

盆骨骶骨孔導出四對骶神經,並與第四及第五的腰神經組成骶叢神經,其中包括坐骨神經,臀上神經,連繫生殖器的陰部神經等。而在韌帶方面,有多條堅韌韌帶連繄,包括前後髂骶韌帶及薦突韌帶等。

盆骨關節能容許髂骶或骶髂間作微細相對運動,例如單純的向前或後旋轉,或傾斜一側的複合旋轉動作。

盆骨痛症狀

• 腰圍以下下背部尾龍骨位置疼痛

• 疼痛或包括可觸及的刺痛,或深層範圍不確定的隱痛

• 站立初時劇痛,步行數分鍾後疼痛又突然消失

• 曾有跌倒病史,跌傷單側臀部

盆骨痛常見原因

受傷

關節炎

其他疾患

- 骶髂關節錯位功能紊亂 (例如盆骨前傾、盆骨後傾、恥骨錯位等)

- 梨狀肌綜合症 (Piriformis Syndrome)

- 腰椎骶化或骶椎腰化

- 盆腔婦科疾患

- 骶管囊腫

- 曾有跌倒病史,跌傷單側臀部

- 臀上神經線炎

盆骨前傾

盆骨前傾是移位或盆骨錯位的一種,是骶骨相對於髂骨在傾斜軸的旋前動作。常見於孕婦、長時間步行跑步者,及缺乏正確拉筋肌力鍛練人士,並常伴見下肢膝痛,或肩頸膊痛。盆骨前傾常見症狀如下:

- 小腹前突

- 痛腰部的生理弧度增加,較正常凹陷增多

- 臀或腰臀疼痛

- 功能性長短脚

- 身體偏側或旋向一側

- 前髖不適,牽拉感,或疼痛

盆骨後傾

盆骨後傾是骶骨相對於髂骨在傾斜軸的旋後動作。常見於腰背創傷情況,例如椎間盤突出、腰肌扭傷、韌帶撕裂等。盆骨後傾常見症狀如下:

- 腰部的生理弧度減步,弧度凹陷或可消失

- 臀或腰臀疼痛

- 功能性長短脚

- 身體偏側或旋向一側

- 腰背活動明顯受限,牽拉感,或疼痛

針灸、中醫及物理治療方法

常見問題:

Q1:盆骨痛相等於腰臀痛嗎?是否有腰痛便會有盆骨痛?

A1:盆骨痛其實痛源於骶髂關節,其位置在腰背中央位置以下,兩側臀中間處。腰、臀或盆骨痛是不同傷處疼痛,即使位置接近,或疼痛常常同時發生,亦不能混為一談。有腰痛者未必會有盆骨痛,但疼痛往往互相影響。腰、盆骨或臀疼痛可單一病症存在。

Q2:那些人較常患上盆骨痛? 老年才會嗎?

A2:經常坐或運動負重姿勢不正確者,會較常患上盆骨痛。成年以後人士尤有機會有盆骨痛,尤其新產女性,或腰椎骨或椎間盤痛康復者。

Q3: 盆骨痛能根治嗎?

A3: 絕大部的盆骨痛能因接受針灸、物理治療等而舒緩。但能否根治須視乎不同的成因盆骨痛,例如疼痛由上源腰脊問題引起,或下肢如長短腳情況引發。患者若按醫囑保持良好姿勢及運動,往往會有較理想的療效。

Q4:盆骨痛建議用盆骨帶嗎?坊間有些說法眾說紛紜,看法如何?

A4: 決定使用盆骨帶與否應視乎疼痛的嚴重程度。假若痛程度不高,一般不建議使用;但若痛程度高,反復易引發痛,則應使用盆骨帶。盆骨帶使用時間越短越好,避免長期依賴使用致肌肉失衡,這更容易演變慢性疼痛。

參考資料

David JM. Orthopedic physical assessment. 3rd ed. Philadelphia. WB Saunders; 1997.

Itoh K, Itoh S, Katsumi Y, Kitakoji H. A pilot study on using acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation to treat chronic non-specific low back pain.Complement Ther Clin Pract. 2009 Feb;15(1):22-5. Epub 2008 Oct 23.(Read More )

Tsukayama H, Yamashita H, Amagai H, Tanno Y. Randomised controlled trial comparing the effectiveness of electroacupuncture and TENS for low back pain: a preliminary study for a pragmatic trial. Acupunct Med. 2002 Dec;20(4):175-80 (Read More )

Liu, S., Wang, Z., Su, Y., Qi, L., Yang, W., Fu, M., Jing, X., Wang, Y., & Ma, Q. (2021). A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal–adrenal axis. Nature, 598(7882), 641–645. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04001-4