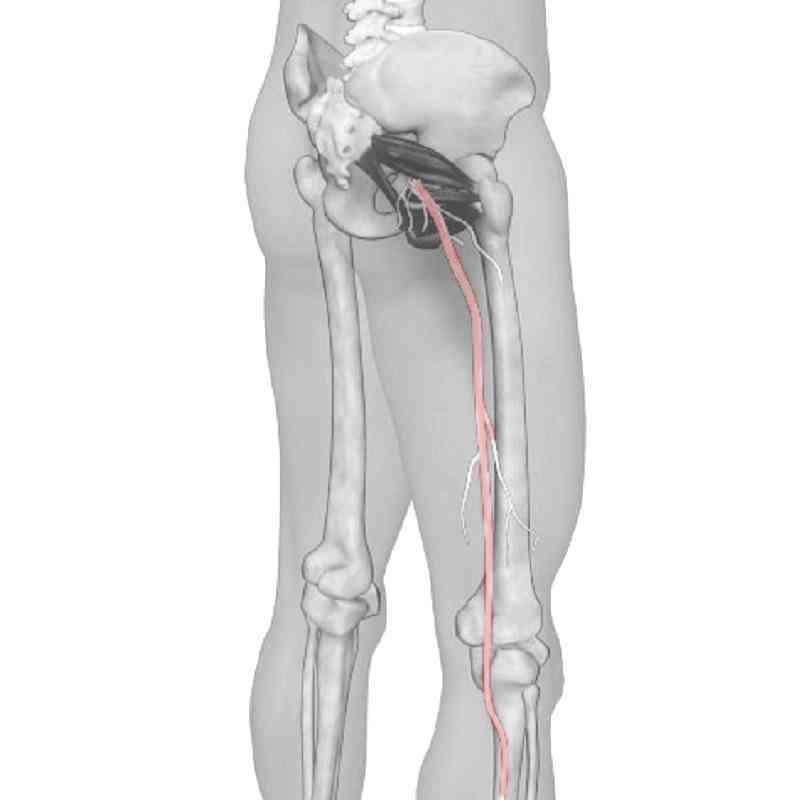

坐骨神經痛位置是沿坐骨神經路徑,循腰臀、大小腿後外側及足踝,症狀包括疼痛、麻痹及肌肉無力等。

何謂坐骨神經痛?

坐骨神經痛主要症狀為大小腿後外側疼痛,甚至牽連足踝、腳背或腳掌。事實上,這並非單一疾病,而是可以由很多不同疾病產生的共同症狀,但亦要注意而不同病因產生的坐骨神經痛並不一樣。此外,不同年齡層的病因不盡相同,例如年青患者因運動創傷導致椎間盤突出壓迫神經,孕婦盆骨前傾誘使肌內壓迫坐骨神經,或婦科疾患壓迫骶骨,年老退化或脊骨椎弓根斷裂致椎體前移致病。治療前必須明確診斷病因,必要時須轉介西醫作x光或磁力共振檢查。

常見成因:

- 姿勢不良:坐或站立時重心靠一側;或經常翹腳,易導致腰臂肌肉張力失衡。

- 拉傷或勞損:不良姿勢負重,或運動過量,易拉傷腰部肌肉;或缺乏正確運動方法,肌腱長期承受超出負荷,引致勞損。

- 筋腱或關節退化:運動創傷或扭傷處理不當,肌腱慢性發炎,加促筋腱或關節退化,壓迫坐骨神經。

舒緩方法與護理:

- 冷敷:若出現紅、腫、熱,為局部急性炎症症狀,可於患處敷冰,每兩小時一次,每次冰敷十分鍾。

- 熱敷:若患處已無明顯紅、腫,標誌進展已為亞急性或慢性期,痛處可外敷暖包,每天早晚各一次,每次熟熱十五分鍾。

- 適度活動:適度作腰腿鬆馳運動,包括分別前仰、後伸、左右擰腰及左右側擺,但要注意動作幅度勿引起疼痛。

- 穴位按摩:可以在按摩臀腿外側穴如居髎、風市等,以拇指按穴輕柔打轉,力度以局部輕度痠麻脹重為宜。每穴按摩一分鐘,早晚各一次。

- 選擇適當床墊及睡姿:一般應選擇略硬及足夠承托力床墊,不宜再用年期太長個別彈弓太軟,承托力不足及不平均床墊。睡姿宜仰臥為主,可另加沙灘毛巾卷於腰背下,增加承托力,腰肌得以放鬆。

坐骨神經其他症狀

- 大腿後側牽拉痛感明顯,痛感可伸延至足踝位置。

- 下肢皮膚感覺異常,例如麻痹、冷熱感覺異常。

- 下肢肌肉無力,肌肉痿縮。

- 足踝腱反射動作減弱或消失。

何時應就診?

- 疼痛程度嚴重,休息後痛楚無明顯舒緩。

- 動作稍一不慎便引發劇痛,痛楚持續。

- 大腿內側麻痹、腳有踩棉花感、小便失禁。

延伸閱讀

坐骨神經線功能解剖簡介

坐骨神經是人體最大最長的神經線,起源於腰4、5至骶1、2、3的神經根並組合而成,經過腰、骶、臀坐骨大孔至臀外側,沿大腿後外侧伸延到膝部,形成分支包括脛分支及腓分支,分別並支配小腿內側及腳掌,或小腿外側與腳背肌肉及皮膚感覺。

坐骨神經功能是雙向傳遞神經訊息,由下肢,途經脊髓向腦部上傳包括冷熱、觸覺及痛覺等,及由大腦下向傳遞肌肉收縮指令至下肢。故此,若坐骨神經線受壓,下肢會出現疼痛、皮膚麻痹、麻木,或肌肉無力情況。

坐骨神經痛病因

只要沿坐骨神經受壓,皆可產生坐骨神經痛。坐骨神經痛只視作多種疾病的共同症狀,以下為常見成因:

- 椎間盤突出 (Protruding, Herniated or Bulging disc )-椎間盤突出,向後外側壓迫坐骨神經

- 椎孔收窄 (Spinal Sternosis): 椎孔空間收細,壓近脊髓

- 腰椎後關節退化/紊亂症 (Lumbar Facet Joint): 使椎間孔收窄,壓迫坐骨神經根

- 黃韌帶肥厚 ( Ligamentum Flava Hypertrophy )

- 脊椎前移 (Spondylolisthesis)

- 梨狀肌綜合症 (Piriformis Syndrome)

- 髂骶關節紊亂(Sacroiliac Joint Dysfunction)

- 婦科疾患,例如嚴重的子宫後傾 (Retroverted Uterus)

椎間盤膨出、突出、脫出及游灕型:

椎間盤由纖維環及髓核組成,其形狀是纖維環在外週包圍中間的髓核。膨出、突出、脫出及游離是不同程度的椎間盤病變 - 膨出型是纖維環變型,但結構並未受到破壞;突出型是纖維環變型,其纖維環內環結構已受到破壞,髓核已侵入纖維環組織內;脫出型纖維環內外環結構已受到破壞,髓核脫出纖維環外,但未呈游離狀態;游離型是髓核已在纖維環外呈游離狀態。

椎間盤患者應保持腰良好的坐姿及站立姿勢。患者不應坐梳化,或翹腳、交叉腳坐。一般而言,若沒有神經線壓迫,患者在醫護人員指導下可進行Mckenzie's 運動。此外,患者亦應避免提舉重物。

腰椎間盤病病史及症狀特徵:

- 發病前近數日曾提舉過重物;

- 若咳嗽或噴嚏時會誘發腰痛;

- 早上起床時或長時間坐後站立腰痛增加;

- 腰痛集中在腰正中位置;

- 腰痛會或不會并見坐骨神經痛,這要視乎坐骨神經有否因此受壓。

脊椎前移:

椎管是脊髓通過的連貫管道結構,假若椎弓根骨折,椎間盤退化或椎間失穩,可引致椎體不同程度前移,壓迫脊髓,引起下肢神經受壓麻痺。

脊椎前移病病史及症狀特徵:

- 症狀起病急,往往腰姿勢一不留神時引發;

- 或有近期腰碰撞受傷史;

- 年青時曾有腰嚴重扭傷史

- 下肢痹痛可因稍長時間站立或走路時增加,坐下休息痛減。

梨狀肌綜合症:

梨狀肌是位於臀部後外側肌肉,起始及連結於骶骨前側及股骨大轉子,並穿過盆骨閉孔(Oburator Foraman) 。梨狀肌負責控制步行時髖關節外及內旋動作。由於不少人的生理結構是坐骨神經會穿過梨狀肌,所以當肌肉過勞痙攣時,首先會產生臀部外側局部疼痛,步行後疼痛加劇,或有機會壓迫坐骨神經,誘發神經線發炎,產生坐骨神經痛。

梨狀肌綜合症病史及症狀特徵:

- 疼痛症狀在臀部處尤其嚴重;

- 腰動作一般為正常,腰部無不適;

- 痛一側翹腳時臀部有明顯牽拉痛感。

骶髂關節紊亂:

骶髂關節 (Sacroiliac Joint)是由位於盆骨的骶骨及髂骨相連形成,一般而言,骶髂關節被視為十分穩固類型關節,因為各側關節面的凹突相合,韌帶及相連的肌肉提供了骶髂關節的穩定。生理研究所示,即使骶髂關節只容許1-2mm微細幅度動作,對人類直立體位步行十分重要,因其能輔助下肢更有效率活動。真或假性左右長短腳、肌力失衡、跌倒受傷,皆可引致骶髂關節錯位紊亂,及後亦波及腰脊正常生理動作,結果產生骶髂關節痛症、腰痛、坐骨神經痛或下肢痛症。治療要針對不同的病因,針灸、物理治療,或內服中藥舒緩痛症。

骶髂關節病病史及症狀特徵:

- 或有曾因跌倒時一側臀先著地病史;

- 腰或臀部或無疼痛,痛感在腰椎以下臀內側處;

- 疼痛發作與舒緩無常,症狀變化急而大;

- 病人在坐時,或自覺兩側臀受力不平均,重心容易偏向一側。

*以上資料只作參考,病證診斷須綜合參考西醫骨科診斷及臨床檢查結果。

治療方法:

常見問題

Q1: 坐骨神經痛有那些治療方法?

A1: 坐骨神經痛治療方法包括中藥、針灸、物理治療、衝擊波等。釐定治療方法須視乎痛症原因、病理嚴重程度、病者希望治療最終效果水平。對於有運動習慣人士,治療目標更應以能恢復傷前體能水平為宜。

Q2: 坐骨神經痛能用針灸治療嗎?

A2: 能夠,針灸對坐骨神經痛一般有良好療效,中醫解釋因針灸能疏通經絡,解決「不通則痛病理」。如以現代生理科解釋,針灸止痛效果可因為透過脊髓「痛閾理論」、腦釋放內啡肽、血清素等,達到系統性止痛療效;或針灸處會促進釋放一氧化氮,促使局部血管擴張,改善血液循環及組織修復營養情況。

Q3: 中醫針灸坐骨神經痛用那些穴位?

A3: 針灸坐骨神經痛常用穴位包括大腸腧、環跳穴、委陽穴、陽陵泉及太溪穴等。選擇穴位要考慮坐骨神經受壓病理位置,如腰椎間盤突出或椎體前移致病者,穴位多選擇腰脊病患局部處;如盤骨錯位或梨狀肌痙攣致病者,穴位多選擇環跳穴、居髎穴等。如患者脈診與舌診表現外寒或濕瘀明顯而疼痛顯著者,可考慮內服辛溫袪寒劑或袪濕化瘀中藥治療。

Q4: 坐骨神經痛有所謂根性與幹性分別,這是甚麼意思?又會怎樣影響治療與康復?

A4: 根性與幹性分別在於神經受壓位置不同,根性指神經患病位置在脊柱旁,神經根未組成神經線處。而對於坐骨神經痛而言,根性病因可以為椎間盤突出症、椎體前移、椎間關節退化增生等。幹性病位置則距離脊柱較遠處發生,在神經根已組成神經線後可發現,例如梨狀肌綜合症發生在臀深處,腰及骶神經根已組成坐骨神經線後處受痙攣梨狀肌壓迫,發生無菌性發炎致病。

患者應了解到病發生的位置不同,受傷組織及因此的康復運動亦不同。

Q5: 梨狀肌綜合症會導致坐骨神經痛嗎?

A5: 梨狀肌綜合症不一定引致坐骨神經痛,因為這視乎個體間解剖差異。不同的文獻報導不同人口比例其坐骨神經線分怖穿過梨狀肌,數字由17%至33%不等。故臀痛梨狀肌病患者,不一定出現坐骨神經痛,臨床須參考醫生報告及檢查表現。

Q6: 坐骨神經痛能根治嗎?

A6: 針灸、衝擊波或中藥等對坐骨神經痛一般有良好止痛療效,如患者能配合運動及改善姿勢等生活習慣,往往能更長時間保持無痛較佳狀態。但如病理狀況較差,會建議患者考慮不同治療方案,包括西醫骨科進一步治理。治療方案及效果不能一概而論,建議綜合考慮個人狀況,釐定個體化處理,往往達到最佳治療效果。

參考資料

B.A., G., & R., J. (2023, November 16). Anatomy, sciatic nerve. StatPearls [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482431/

David JM. Orthopedic physical assessment. 3rd ed. Philadelphia. WB Saunders; 1997.

Itoh K, Itoh S, Katsumi Y, Kitakoji H. A pilot study on using acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation to treat chronic non-specific low back pain.Complement Ther Clin Pract. 2009 Feb;15(1):22-5. Epub 2008 Oct 23.(Read More )